1954 Record du monde

En ce début d’année 1954 l’équipe s’organise pour une expédition de plus grande envergure pendant l’été avec 3 mois de préparation. Le gouffre par son ampleur nécessite de nouvelles méthodes. Le portage du matériel rend la progression pénible et fatigante dans les puits et les méandres.

Il faut donc envisager un autre mode d’exploration un peu comme une campagne en haute montagne.

Ils décident d’installer des camps de base fixes avec des tentes pour bivouaquer aussi loin que possible, de s’organiser avec une équipe de soutien et une équipe de pointe. Ils prévoient de descendre cette fois des canots pneumatiques et de s’équiper de combinaisons. Compte tenu de leurs moyens, ils font appel à quelques entreprises afin de bénéficier de produits alimentaires. Le reste est financé par eux-mêmes.

Ils vont également faire un certain nombre de mesures et de relevés (température, débit hydrométrie, Ph, collecte d’insecte des cavernes).

Enfin, La plupart des accidents en milieu sous-terrain sont dus à un manque de communication avec l’extérieur (expérience vécue lors de l’exploration du P2 en 51). Maintenir un lien avec la surface est vital si l’on veut éviter de se trouver dans les parties susceptibles de s’ennoyer lorsque les conditions météorologiques se détériorent.

Début juillet 1954, il faut monter depuis Engins à dos d’hommes une tonne de matériel pour procéder à l’équipement du gouffre. Après plusieurs descentes préliminaires avec le portage de 48 sacs à la salle Bourgin et la mise en place d’une liaison téléphonique avec un 1er poste à -250 m, l‘expédition proprement dite pourra commencer.

Le 24 juillet c’est parti pour une semaine sous-terre.

En appui en surface il y a la participation de Georges Marry, Marius Gontard, Roger Michallet, Marc Soulas, Jacques Berthezène, Robert Juge, Pierre Laffont, Pierre Breyton, Gérard Peaudecerf, Mme Abelle Lavigne, Claudine Lecomte et Mme Gontard).

L’équipe de pointe de 13 spéléos (G. Garby, J. Cadoux, P. Chevalier, J. Berger, J. Lavigne, C. Arnaud, L. Potié, A. Sillanoli, F. Petzl, P. de Brétizel, P. Brunel, L. Eymas, G. Mathieu) passe la Tyrolienne.

Devant eux c’est l’inconnu. Ils descendent une galerie immense avec un chaos rocheux (le Grand Eboulis) aux blocs très instables dont les parois restent invisibles compte tenu de leur éclairage.

L’équipe atteint une magnifique salle à -500 m ornée de splendides colonnes, des draperies et de multiples bassins et vasques de pierre naturelle. Cette salle sera baptisée salle des Treize. L’équipe y installe un camp qui deviendra le Camp 1.

Le 25 juillet ils descendent la salle Germain, passent le Balcon, et arrivent à la rivière perdue depuis la Tyrolienne.

A partir de là le gouffre Berger devient plus aquatique. La rivière rend la progression difficile.

Ils y font quelques dizaines de mètres avant d’être repoussés par les parois glissantes qui se resserrent, ainsi que la profondeur des bassins d’eau où les canots sont indispensables avec installation de mains courantes.

D’après les topographes ils sont à -600 m.

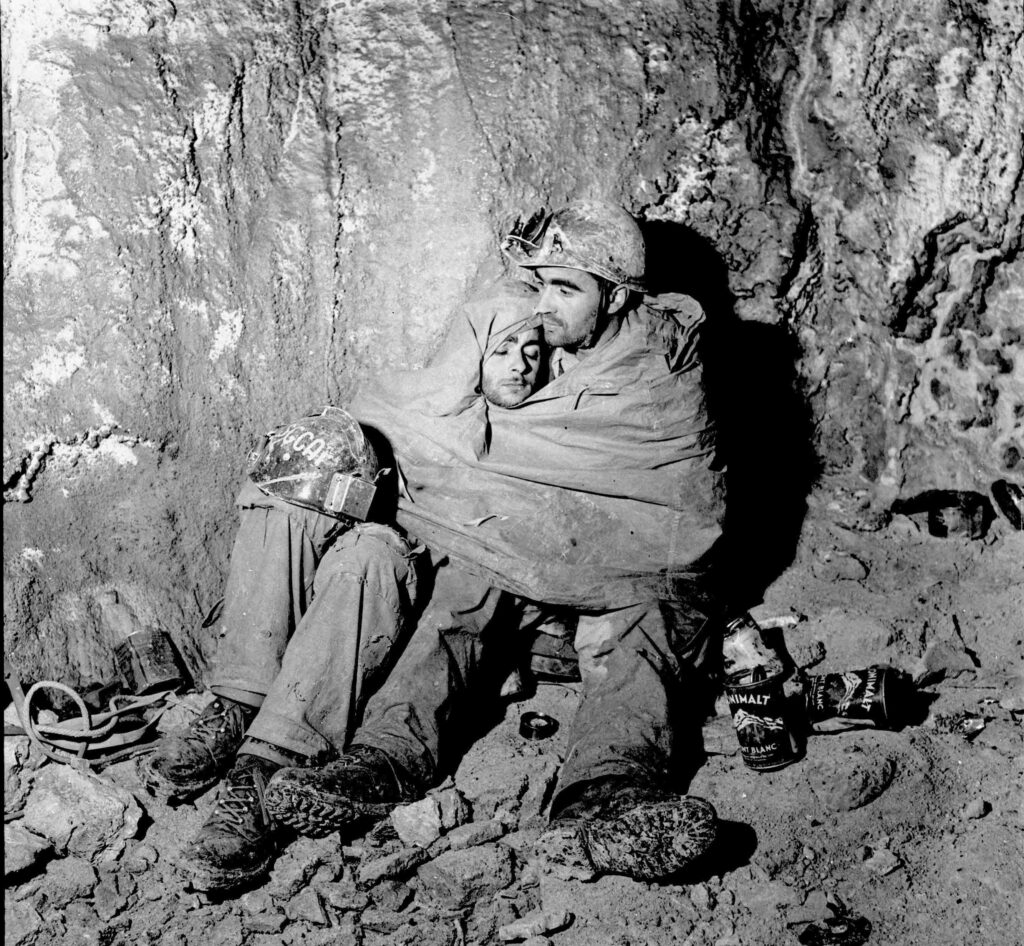

Pour se préserver du froid, ils vont s’enduire de beurre ou de saindoux pour supporter le passage dans l’eau à 7°. Des séances au Dolpic (un baume pour chauffer les muscles) seront également de la partie.

Ils vont aussi tester des combinaisons d’aviateur qu’ils ont acheté pour aller dans l’eau. Elles seront vite abandonnées car elles se déchirent et embarquent plus l’eau qu’elles ne les protègent.

Le 26 juillet une première équipe part avec un canot, bientôt suivie par une deuxième mais le nombre de manoeuvres freine trop la progression.

Une troisième équipe tente sans succès de trouver une galerie fossile au dessus du méandre. La descente au fil de l’eau se poursuit sans cesse encombrée de blocs formant des barrages créant des cascades.

Il découvre une salle avec de nombreuses fistuleuses au plafond. Elle est baptisée «Salle des Coufinades » en référence aux fistuleuses de la grotte de Coufin plus connue sous le nom de grotte de Choranche

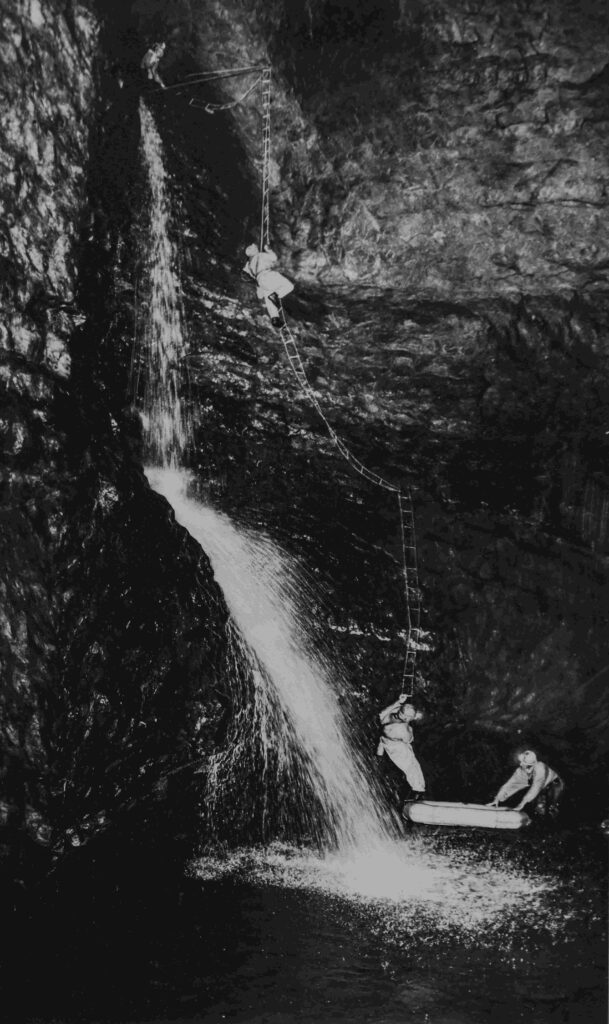

Le 27 juillet une équipe repart dans l’actif avec les deux canots mais ils sont arrêtés par une cascade de 17 m (la cascade Claudine). Brétizel tente une descente sur 7 m mais est vite remonté par ses équipiers suite à un copieux arrosage d’une eau glaciale.

La seule façon de descendre va être de l’équiper d’un mât pour s’éloigner de la cascade et éviter d’être douché par l’eau.

Pendant cette incursion dans la rivière une autre équipe s’est attaquée à l’escalade en face du Balcon. Jo Berger passe la vire, bientôt relayé par Fernand Petzl mais la seule trouvaille est une salle à cristaux.

Le 28 juillet c’est la fin de l’expédition et le début de la remontée. A l’occasion du portage du matériel vers le puits Aldo, certains en profitent pour explorer la galerie de la boue située à -250 m. La progression n’est guère facile car par endroits ils s’enfoncent à mi-jambe dans de l’argile très liquide.

Toute l’équipe sortira avec le matériel, fatigué et épuisé, aidé par l’équipe de soutien le 30 juillet.

L’expédition aura durée 142 h (6 jours) et atteint -712 m.

L’équipe à la sortie en juillet 54 :

A l’arrière debout sur la photo : Louis Eymas, Pierre Breyton, Jo Berger, Pierre Lafont, Gérard PeaudeCerf, Georges Marry, Claude Arnaud, Claudine Lecomte, Jacques Berthezène, Jacques Aulliac, Pierre Chevalier, Roger Michallet, Marius Gontard.

Assis : Georges Mathieu, Paul Brunel, Louis Potié, Jean et Abelle lavigne, Aldo Sillanoli, Fernand Petzl, Robert Juge.

Au mois d’août, la décision fut prise d’une nouvelle expédition légère lors d’un week-end en septembre, suite à la fabrication dans son atelier par Fernand Petzl du mât permettant de déporter les échelles de la cascade qui les avait arrêté.

Le 10 septembre, l’équipe de pointe de 7 spéléos (J.Cadoux, G.Marry, J.Lavigne, J.Berger, G.Mathieu, G.Garby, L.Potié) descend au bivouac de -500.

Le 11 septembre, une équipe (J.Cadoux, G.Garby, G.Marry et L.Potié) va à la cascade Claudine pendant que G.Mathieu, J.Berger et J.Lavigne les attendent au Vestiaire.

L’installation du mât est longue et va durer 4h. avec tamponnoir, scellement au plomb, haubans, serre-câbles et échelle à l’horizontale pour atteindre le bout du mât.

Georges Garby et Jean Cadoux descendent la cascade et s’avancent jusqu’à une nouvelle cascade de 5 m (nommée des topographes).

La galerie continue ensuite, mais le franchissement du ressaut nécessite un tamponnoir et le temps presse.

Ils remontent tous ensemble en laissant le gouffre équipé en prévision d’une nouvelle expédition rapide. La fatigue et le froid rendent celle-ci très pénible comme à chaque fois.

Le record du monde est établi avec -740 mètres.

La presse titre :

« des inconnus, des spéléos du dimanche, viennent de battre le record du monde de profondeur au cours d’un week-end. A la pierre Saint Martin ils avaient le concours de l’armée, au gouffre Berger, ils étaient sans aide, sans argent …

Le matériel étant resté dans le gouffre, ils sont tous d’accord pour remettre cela le weekend du 24 au 27 septembre.

Le 24 l’équipe de pointe (A.Sillanoli, G.Marry, F.Petzl, L.Potié, J.Cadoux, G.Garby, P.Brunel, P. de Brétizel) s’enfonce le soir dans le gouffre et installe son bivouac au camp 1 à -500.

Le 25 l’équipe descend la cascade des topographes et dévale bientôt dans le Grand Canyon aux énormes dimensions, à la forte inclinaison et aux blocs instables. Le puits Gaché 20 m est descendu. Il continu par des dalles très inclinées qui mènent à un nouveau puits où la rivière se précipite.

Aldo y lance une échelle puis Fernand commence la descente, s’arrête et remonte. Il faut un autre mât pour franchir le ressaut et éviter la cascade. Le risque est trop grand pour cette fois.

La remontée se fait le 26 septembre en faisant une longue séance de topo au passage.

Ils sortent du gouffre tôt le lendemain matin, complétement vidés mais heureux.

Le record du monde est largement dépassé avec -903 mètres et un développement horizontal de 2967 m.

Anecdote lors de l’expédition 1954 : Anniversaire de mariage

Jean Lavigne dont c’est l’anniversaire de mariage le 27 juillet rédige un message personnel à sa femme Abelle qui fait les fonctions de téléphoniste au camp de surface. Jo Mathieu qui doit remonter se charge du billet. Il n’arrivera pas car celui-ci, peut-être travaillé par la confiture laxative du docteur et en l’absence de papier devra l’utiliser. Scrupuleusement avant usage il apprendra par coeur le message personnel qui finalement arrivera à bon port sous une autre forme.

Photos : Collection Jean Lavigne, Jo Berger, Georges Marry