Le début de l’histoire

Toute l’histoire du gouffre Berger commence ici, derrière le porche des cuves de Sassenage dont le mystère a toujours suscité, au cours des siècles, la curiosité.

Cette grotte est considéré comme une des sept merveilles du Dauphiné.

Son porche laisse échapper une rivière, le Germe, dont l’origine était inconnue.

D’où vient cette rivière qui surgit de la montagne ?

En 1947 de jeunes Grenoblois, adolescents pour certains, attirés par les grottes (Joseph Berger, Louis Eymas, Jean-Jacques Franchini, Géo Mathieu) sans méthode ni équipement se lancent dans l’exploration des cuves en cachette, avec des lampes torches.

Le cours de leurs explorations devait changer le 27 octobre quand l’un d’entre eux, Louis Eymas, se glissa par hasard dans une chatière insoupçonnées dans la salle des Stix.

Celle-ci contournait le gros éboulis qui barrait la salle et donnait accès à la suite inconnue des cuves de Sassenage.

Cette sorte de grotte-apprentissage pour eux va être l’objet de nouveaux développements grâce à ce passage clef.

Le nouveau domaine s’avère vaste, varié et laisse espérer un belle suite à découvrir.

Ils font connaissance d’un groupe plus expérimenté dénommé « les Fadas » (Marius Gontard, Roger Michallet, Maurice Caille). Ensemble, ils vont unir leur effort pour explorer ce nouveau réseau comportant parfois des difficultés.

La découverte de nouvelles salles s’enchaine (salles des géants, salle à manger, salle du Cairn avec plusieurs départs de galerie dont celle de l’ouest)

Rapidement ils rencontrent d’autres mordus et l’équipe se renforce avec de nouveaux passionnés pour certains plus expérimentés (Jean Cadoux, Jean Lavigne, Aldo Sillanoli, Charles Petit-Didier, Pierre Chevalier et Fernand Petzl).

Ils continuent les recherches avec la découverte d’un nouveau passage en bas du puits Lavigne permettant accès à la suite du réseau à l’ouest vers le plateau de Saint Nizier, cependant en 1950 un siphon terminal des cuves est découvert.

En quelques années le réseau est passé de 200 à 1170 mètres. Bloqués, un peu découragés mais pas résignés ils cherchent ailleurs.

Le début de l’année 1951 est consacré à de nombreuses sorties de prospection infructueuses du coté du plateau de St Nizier où il paraît logique de chercher, ainsi que dans les gorges d’Engins sans obtenir de résultat.

Compte tenu des caractéristiques géologique, et de l’orientation du siphon terminal les yeux se tournent alors vers le plateau de Sornin.

Le secteur a fouillé est immense et représente plusieurs millier d’hectares entre 1000 et 1600 m d’altitude constitué d’une immense Lapiaz (plateau calcaire érodé par le ruissellement de l’eau).

Il n’y a pas de route d’accès et celui-ci n’est accessible que par le village d’Engins après 2h30 de marche sans compter la montée depuis Grenoble souvent faite à pied, vélo ou bus.

Ils prospectent et recherchent notamment à partir de photos aériennes.

En juillet 1951 l’équipe Grenobloise en collaboration avec le Spéléo club de Lyon qui fournit le matériel découvre un puits au nord des clapiers (baptisé le P2).

Ils s’arrêteront à -260 m et le puits après plusieurs explorations sera finalement abandonné.

Cependant il servira de leçon suite à un violent orage et une catastrophe évité de justesse. Aldo manque d’être emporté par l’eau de la cascade avec une chute probable cela par manque de communication. Pour la suite des explorations nécessitant plusieurs jours ils installerons le téléphone.

Encouragés par ce résultat ils concentrent leurs recherches sur ce secteur. A cette occasion, Georges Marry (Spéléo /réalisateur), Paul Brunel et Louis Poité (en 51), puis Pierre Lafont, Pierre Breyton et Jacques Berthezebe (en 52) viennent compléter le groupe.

Les premières recherches ne donnent toujours rien de probant aussi l’équipe se lance en 1952, sous l’impulsion de Georges Marry, dans la réalisation d’un film en couleur sur le monde souterrain « Rivière sans étoiles ».

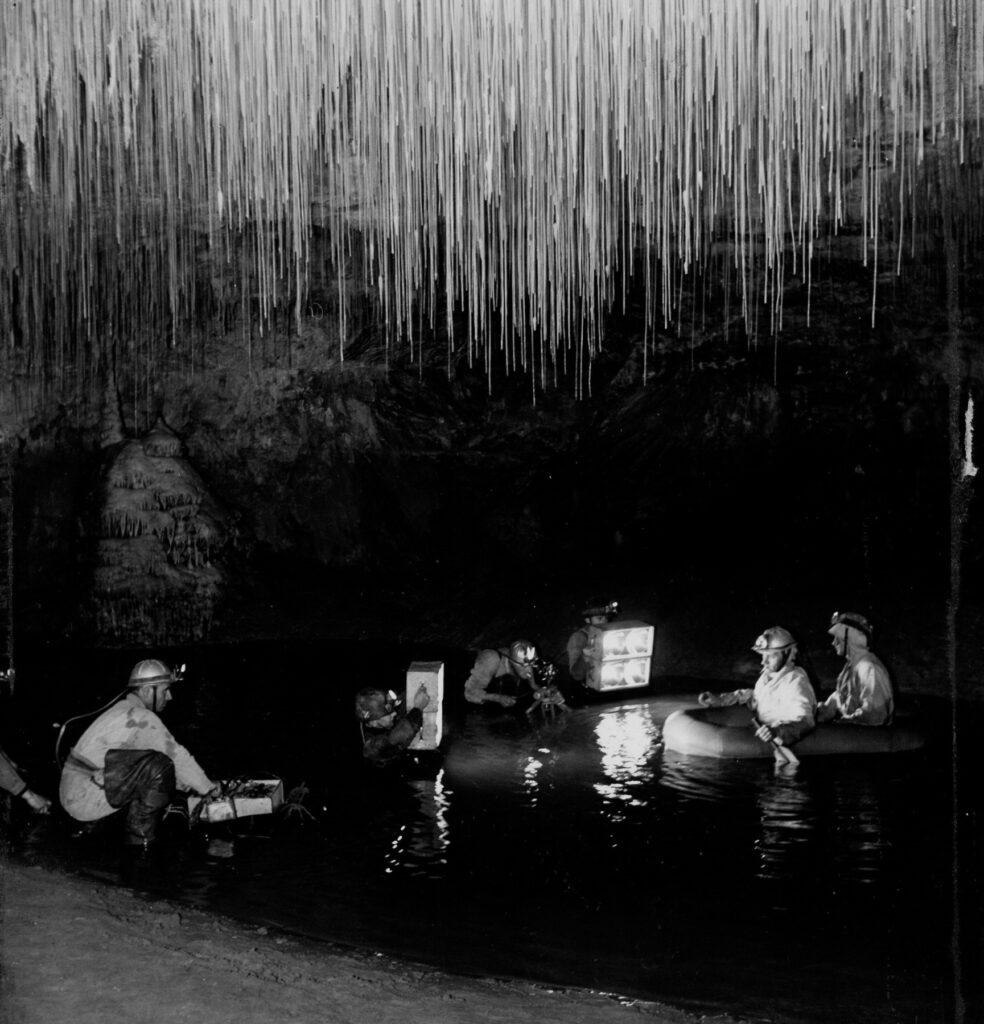

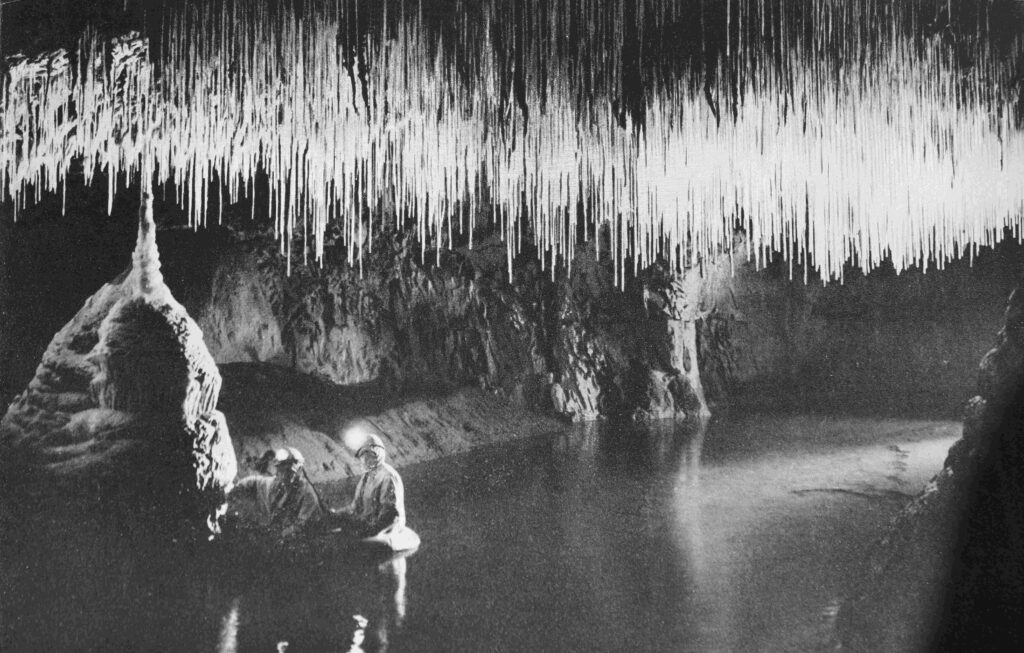

Il permettra de partager les mystères de ce monde étrange au plus grand nombre. Il est en grande partie tourné dans les grottes de Choranche, Couffin et Gournier avec ses centaines de milliers de fistuleuses.

Cette « interlude » va être fort utile avec la mise au point d’un système d’éclairage pour filmer sous terre avec des batteries de camions et un petit groupe électrogène pour recharger sur place. Le matériel est lourd et encombrant et pas toujours facile à hisser dans les cavités.

Ce n’est pas moins d’une quarantaine de séances qu’il a fallu à l’équipe pour le tournage.

Ils vont passer de nombreux week-end lourdement chargée à la réalisation de ce film.

Il va avoir l’avantage de souder encore plus le groupe avec une solidarité et amitié renforcée par les séances de prises de vues.

En conséquence cette période de 1947 à 52 voit se construire une équipe unie.

Elle a créer de la confiance et lui a donner une expérience de professionnels avec des personnalités très complémentaire, sans chef particulier, prête pour le futur challenge, qui l’attendait

… dont ils n’étaient pas encore conscients.

Le film est un grand succès.

Il obtient en 1953 le 1er prix du film de montagne et celui du meilleur film en couleur au festival de Trente en Italie.

Suivra également une tournée de présentation dans le France entière.

Anecdote : Pas le jour !

Lors d’une exploration en 1951, il pleut à l’extérieur. Certains sont à -120m lorsque en 10 secondes l’eau arrive à grande vitesse et c’est la douche pour l’ami Aldo et pour Mathieu.

Petzl qui assurait Mathieu, tout en assurant l’un, renvoi l’autre bout à Aldo qui suffoque, n’a plus de lumière et qui il le dira plus tard croit sa dernière heure arrivée. Aldo par un coup de chance, à travers le rideau d’eau de la cascade, a pu distinguer la corde qui est tombée sur un barreau de l’échelle.

Photos : Collection Jean Lavigne, Jo Berger, Georges Marry