1953 Découverte

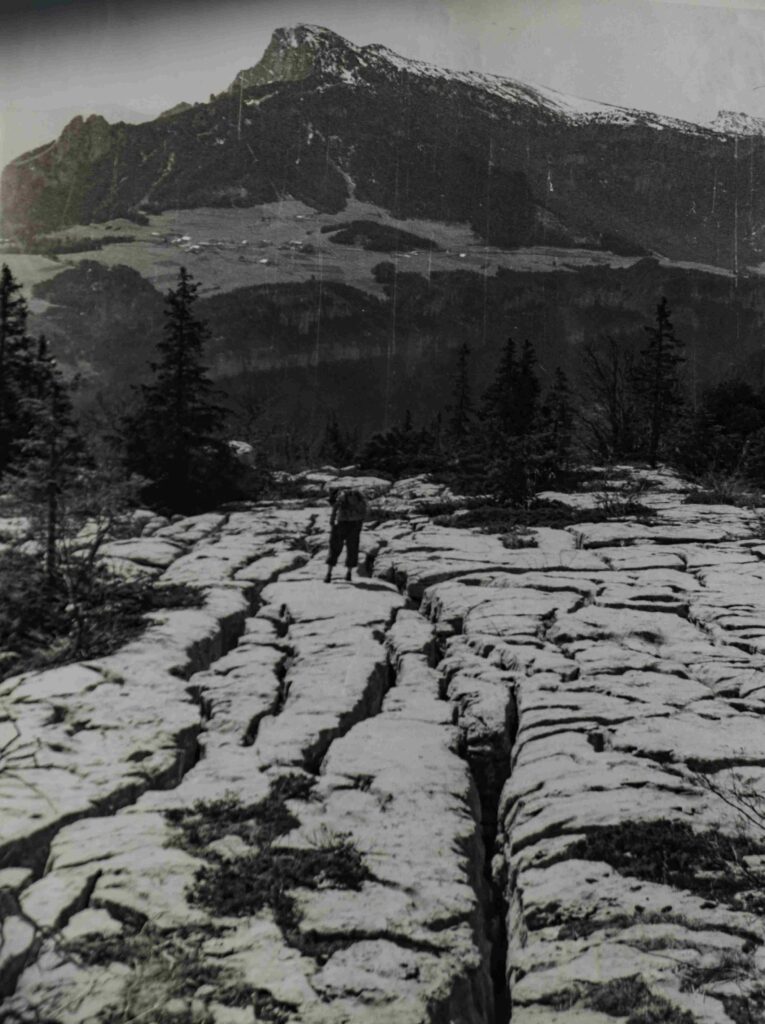

Après la réalisation et la sortie de leur film « Rivière sans étoiles »; les sorties se succèdent en avril et mai 1953, sur le plateau de Sornin en se concentrant sur la zone de la Sure. Au total depuis le début des recherches ce n’est pas moins d’une cinquantaine de puits qui furent descendus variant de 20 à 100 m.

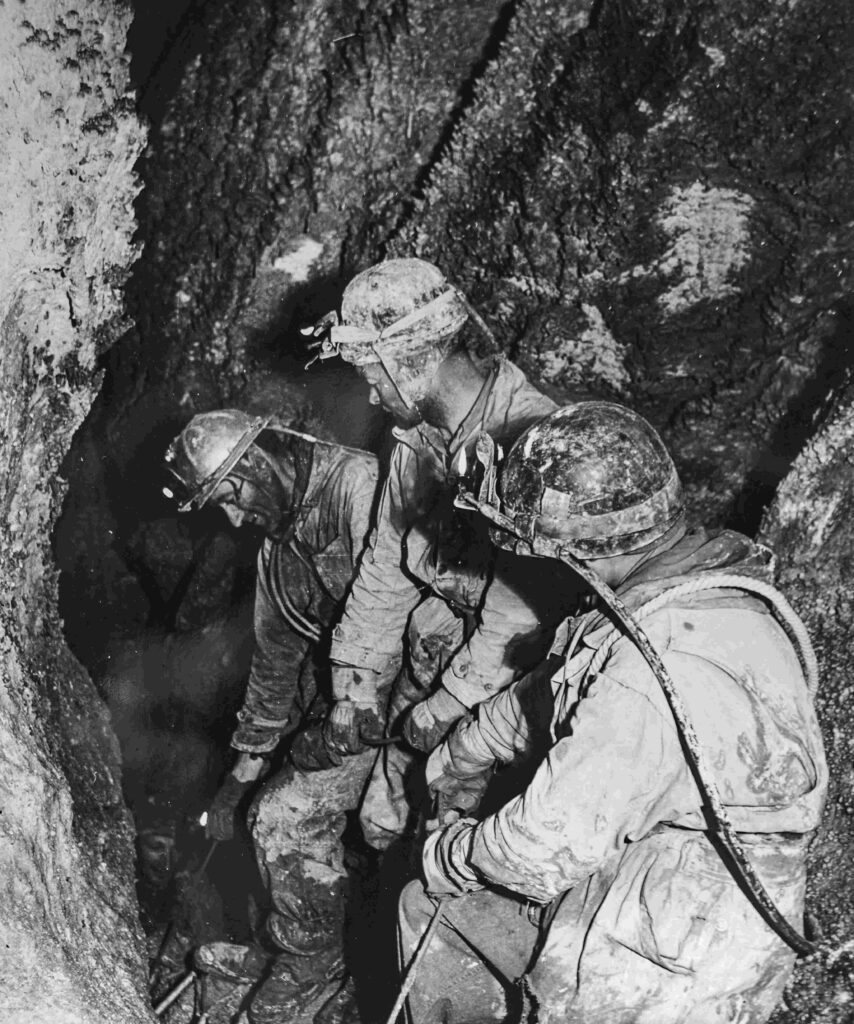

Il est important ici de préciser que les moyens techniques de l’époque sont encore assez limités.

Les premières cordes sont en chanvre (alourdies par l’eau pour les ressortir) et quelques cordes en nylon à l’élasticité variable. Les échelles métalliques souples sont fabriquées et payées par leur soin parfois à partir de chute de bâtons de ski (elles seront reliées entre elles par des mousquetons). Les casques sont à lampe à acétylène (ou lampe à carbure) et les combinaisons en tissu s’imprègnent rapidement d’eau.

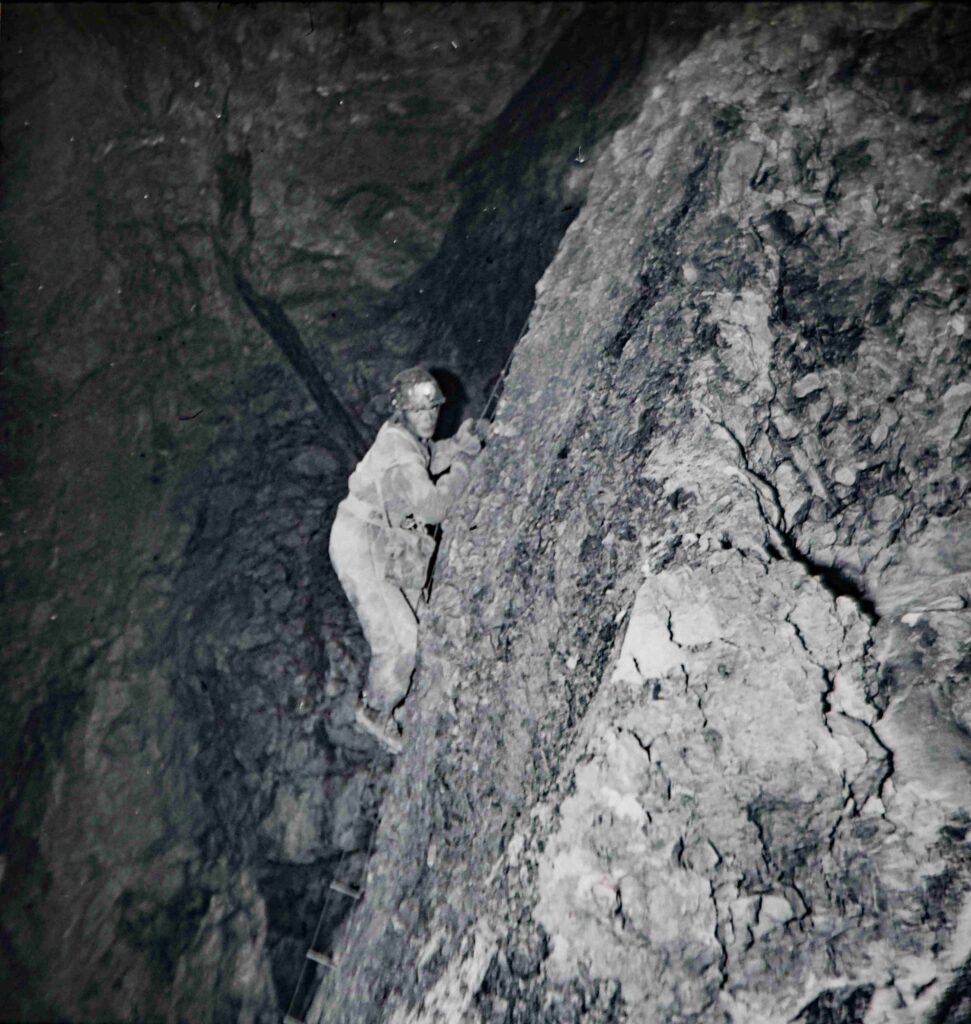

Les descentes se font en rappel (sur anneau de corde ou avec mousqueton) et les remontées à l’échelle. Les pitons sont fixés dans les fissures avec des tamponnoirs, du plomb fondu et à l’aide de boulons.

Le 24 mai c’est la chance de Jo Berger : la découverte de la première entrée du gouffre (baptisé P3 puis gouffre de la Rivière) avec ses compagnons .

Jo y lance une échelle et descend. Il a la bonne surprise de trouver à la base de ce puits une fissure qui débouche au sommet d’un nouveau puits important. Les autres vont le rejoindre puis descendent le puits d’entrée et le puits Ruiz (lors de « première » en spéléo on donne en général le nom de gens qui sont des amis, connaissances … voire des noms très imaginatifs ) et atteignent les -52 m. Ils s’arrêtent faute d’échelles.

Le 25 mai 1953, les mêmes redescendent jusqu’au bas du puits du Cairn (-85 m), mais Ruiz fait une chute de 16 m, sans trop de mal) , l’échelle ayant cassé. L’exploration s’arrêtera là faute encore de matériel mais ils remontent enthousiasmés.

Le 14 juillet jour férié est vite retenu comme date de la prochaine expédition. Cependant il leur faut rassembler suffisamment de matériel car il ne peuvent plus compter sur l’équipe de Lyon. Claude Arnaud (Spéléo club de Genève) et Georges Garby (Spéléo club de Dijon) répondront à l’appel et rejoindront le groupe avec un complément de matériel.

Le 13 et 14 juillet 1953 ils acheminent 300 m d’échelle et près de 400 m de corde vers le puits. Une équipe de 10 spéléos (Claude Arnaud, Georges Marry, Jo Berger, Jean Lavigne, Paul Brunel, Louis Potié, Aldo Sillanoli, Marius Gontard, Georges Garby, Jean Cadoux) descend les puits qui se succèdent sur plus de 220 m de verticale cumulée en laissant un équipier à chaque margelle.

Les puits sont entrecoupés par de long méandres (galerie tortueuse, étroite et profonde sur plusieurs dizaines de mètres) dont le franchissement très fatigant se fait souvent en opposition sur leur longueur parfois de plus de 100 m.

En bas du dernier puits, Georges Garby et Jean Cadoux partis en équipe entendent à la sortie d’un des méandres et d’une chatière un bruit d’eau. Ils débouchent dans une immense galerie de 80m de haut sur 20m de large où coule la rivière sans étoile de leur rêve.

LA rivière de leur film est devenue réalité !

Ils parcourent cette grande galerie au plafond de plus de 40 m de haut en côtoyant la rivière qui serpente entre plages de sable et blocs rocheux gigantesques tombés du plafond.

La progression est bientôt stoppée, les eaux de la rivière étant retenues par un barrage naturel qui occupe toute la largueur.

Ce lac (le lac Cadoux) ils ne pourront le franchir. Ils n’ont pas pensé à prendre un bateau !.

Ce jour là, la cote de -300 m est atteinte avec 824 m de développement horizontal.

Ils reviendront en novembre avec un canot pneumatique pour franchir le lac et arriver en haut d’une immense salle de 40 à 50 m de haut (elle portera le nom d’André Bourgin).

La salle comporte de grosses concrétions aux formes étranges (stalactites, stalagmites et draperies et autre gours à cristaux.

Le 26 octobre 1953, Charles Petit-Didier qui avait quitté le groupe en 52 (surnommé ensuite le Petit Général) accompagné de membres du spéléo club Alpin de Lyon franchit le lac Cadoux et atteint la cascade de 10 m qui portera son nom.

Il y verse 36 litres de fluorescéïne à 50%. La coloration sort 48 h plus tard aux Cuves de Sassenage à la grande surprise des villageois. A noter qu’elle sera aussi visible 2 jours après dans les gorges de la Bourne, confirmant ainsi un parcours souterrain géologiquement assez complexe.

Cette action pirate se traduira par une « explication » à la sortie du gouffre. Le gouffre est alors définitivement baptisé par les Grenoblois, « Gouffre Berger ». Une action sera aussi entreprise pour qu’un arrêté du Maire d’Engins, Monsieur Charvet, réserve l’organisation des explorations du gouffre Berger aux Grenoblois découvreurs, ce qui n’est que justice.

La fin de l’année 1953, s ‘achève du 7 au 9 novembre 1953, où une équipe atteint « la Tyrolienne » soit la profondeur de -372 m avec une suite plus que prometteuse …. à leur plus grande joie.

Anecdote : Un peu trop court !

Garby et Cadoux descendent en premier les puits car ceux sont eux les topographes, les autres restant en relai en haut de ceux-ci. En 1953 les descentes et les montées se font à l’échelle et Gabry s’élance le premier dans le puits Aldo. Il lance une échelle de 10 m. mais arrivée au bout il constate qu’il en faut d’autres. Heureusement Cadoux en haut du puits vient de rejoindre Aldo, il fait parvenir un train d’échelle de 40 m. que Garby va pouvoir raccorder en étant dans le vide, le puits fait 42 m !.

Rush de petits films de Georges Marry tournés à partir de 1952 sur les recherches et découvertes.

Photos : Collection Jean Lavigne, Jo Berger, Georges Marry